著名作家毕飞宇做客海安中学,畅谈小说创作的“小”与“大”

8月17日下午,海安中学博雅剧场内座无虚席,空气中涌动着对文学的热切期待。中国当代文坛领军人物毕飞宇先生携其创作心得而来,以“点点滴滴即汪洋大海”为主题,为海中师生及海安市的文学爱好者们呈现了一场干货满满的创作分享会,让在场者沉浸式感受文学的独特魅力。第八届鲁迅文学奖获得者、海安中学1988届校友何平,海安市委常委、宣传部部长顾黎峰,海安市教体局局长周树群,海中党委书记董裕华,党委副书记、校长罗湘军等参加活动。

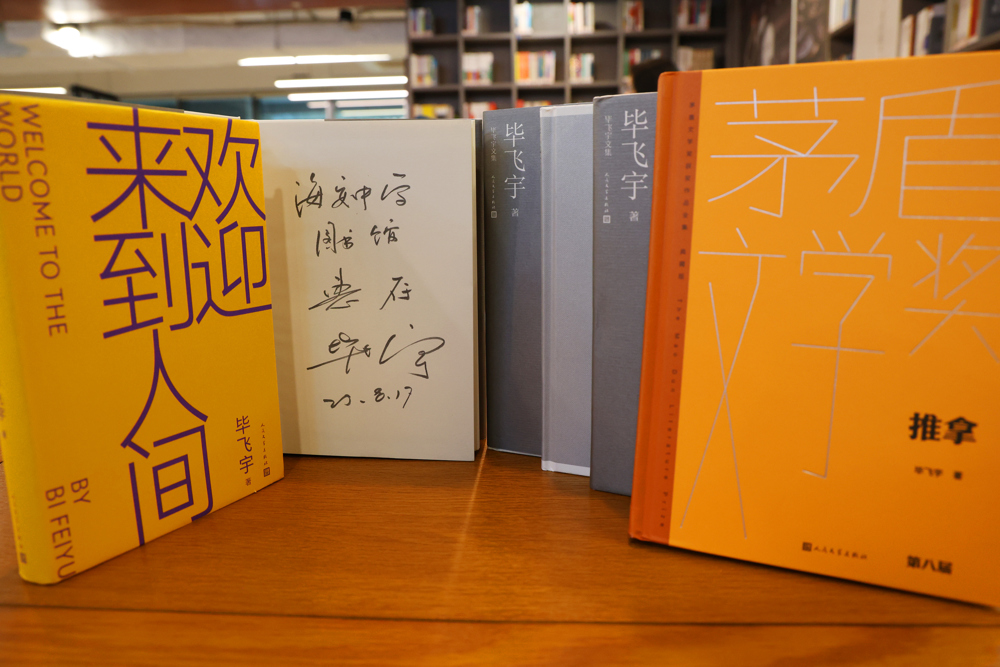

作为中国作家协会副主席、江苏省作家协会主席,毕飞宇的文学成就早已被业界广泛认可。从首届鲁迅文学奖到第八届茅盾文学奖,从英仕曼亚洲文学奖到法国《世界报》文学奖,众多重磅奖项的加持,印证着他在文学道路上的深耕与突破。其《哺乳期的女人》《青衣》《推拿》等代表作被翻译成二十余种语言走向世界,2023年新作《欢迎来到人间》更是延续了他对人性与社会的深刻洞察,持续引发读者热议。

分享会上,毕飞宇以亲和的姿态剖开自己的创作内核。他抛出的“小即是大”理念令人耳目一新——在他看来,小说创作不必执着于宏大叙事或离奇情节,生活中那些看似零散的“小碎片”,实则藏着撬动人心的力量,善用这些素材,便能构建出气象万千的文学世界。

他鼓励创作者们俯身观察日常:“精神世界的丰富性,往往就藏在一个表情、一句闲话、一个转瞬即逝的瞬间里,这些都可能是伟大作品的起点。”他以自身创作为例,《哺乳期的女人》正是从孩子对母乳的朴素渴望切入,层层剥开人性、亲情与乡土生活的肌理,最终成就了一部意蕴深厚的作品。

谈及写作语言,毕飞宇的观点同样发人深省。他强调,真正的写作应当忠于“自己的语言”:“不必怕语言平凡,它天然贴合你的气质。每个创作者的经历、思维、情感都是独一份的,这些会自然流淌在文字里。”他直言,好作品的语言从不拘泥于套路,而是敢于突破常规,“所谓‘不自然’,恰是顺从内心后的真实表达”。他提醒大家,盲目模仿大师只会丢失自我,唯有真诚书写,才能让文字拥有生命力。

回顾创作之路,毕飞宇坦言并非一帆风顺。早期受先锋派影响,他的作品如《枸杞子》《受伤的猫头鹰》更侧重观念表达,带有明显的符号化与寓言化色彩,虽展现了对乡土问题的思考,却也存在人物塑造不够鲜活等局限。直到1996年《哺乳期的女人》问世,他的创作才真正融入乡土日常,人物形象愈发立体,此后《青衣》中筱燕秋对艺术的执着、《推拿》对视障群体的细腻刻画,都标志着其风格的成熟与深化。

互动环节中,台下海安中学师生与文学爱好者们踊跃提问,毕飞宇一一耐心回应。针对“如何提升写作能力”的问题,他建议大家既要精读经典,汲取大师的表达智慧,更要保持独立思考:“阅读是为了打开视野、激发灵感,而非复制他人。”他鼓励年轻人多写多练,在不断实践中找到属于自己的表达节奏。

两个多小时的分享会在热烈的掌声中落幕,不少学生表示深受触动。“原来生活里的一草一木都能成为写作素材,毕老师的话让我更想用心感受生活了。”海安中学一位学生的感慨道出了大家的心声。

分享会结束后,毕飞宇老师参观了海安中学红学馆、广福教院大殿等馆室,与学校师生座谈交流并题字留念。

这场分享会,不仅是创作技巧的交流,更是文学精神的传递。毕飞宇用他的经验告诉我们:文学从不在远方,而在每一个被用心捕捉的日常里。相信这份对文学的热爱与思考,会在海中校园里持续生长,激励更多人用文字书写心中的世界。