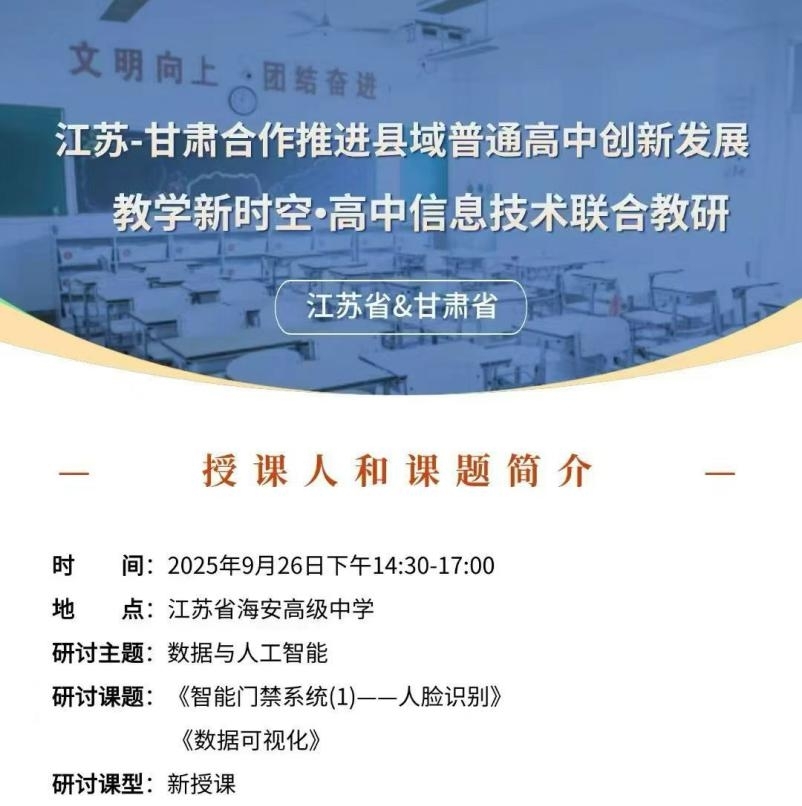

江苏—甘肃信息技术学科联合教研活动在我校举行

近日,江苏—甘肃信息技术学科联合教研活动以“线上+线下”的形式在我校举行。本次活动的主题是“数据与人工智能”,由江苏省教育科学研究院和甘肃省教育科学研究院联合主办,我校和甘肃省卓尼县柳林中学共同承办,活动由我校孙秀峰老师主持。南通市教育科学研究院黄佳玮老师、海安市教育科学研究中心郑明达老师、徐州高级中学兰颖老师、兰州市教育科学研究所郝雅琪老师、甘肃省兰州第一中学张振堂老师、卓尼县柳林中学张贵忠老师参加活动。

课堂展示

我校王永恒老师开设《智能门禁系统(1)——人脸识别》研讨课,让学生轻松理解人脸识别原理,通过“实验准备、数据采集、数据比对、机器学习、深度思考”五个环节,还原人脸识别真实技术流程,引导学生从动手操作走向深度思考,在构建系统中传递AI底层逻辑,预留“同时识别多人”的探索空间。

甘肃卓尼县柳林中学杨瑞芬老师的《数据可视化》课例展示,从访问国家数据网站体验可视化,到用表格软件绘图表,再到借助AI工具实现可视化。教学目标围绕信息意识、计算思维等核心素养,既要求学生识别可视化实例和理解概念,也要求能利用工具实现可视化并挖掘其社会价值。

专家点评

南通市教育科学研究院黄佳玮老师就两节课的课标把握、案例选取、信息技术核心素养的体现给出了相关点评建议。《人脸识别》一课以项目化学习为特色,立足真实校园门禁情境,在活动实践中理解数据质量与数量对AI模型的影响;《数据可视化》一课则聚焦工具应用与跨学科融合,涵盖概念、图表类型及Excel、AI工具等实现方式,结合案例培养学生数据解读能力,凸显实用价值。这两节AI课勾勒数据驱动的完整认知,以“数据与人工智能”为核心,形成“原理—应用”协同的素养培养闭环,为数据素养教学提供优质范例。

海安市教育科学研究中心科研员郑明达老师充分肯定了王永恒老师执教的《智能门禁系统(1)—人脸识别》一课。他指出,在人工智能教育融入中小学课堂的当下,本节课以“数据与人工智能”的关联为核心,遵循“情境导入—实践操作—思维深化”的教学路径,将抽象的人工智能原理转化为学生可感知的实践活动。课堂亮点突出,教学目标实现双线并行:既注重引导学生掌握数据采集与比对的具体流程,又启发他们理解数据与机器学习之间的内在联系,有效避免了“重操作、轻思维”的误区。整节课既注重技术实践,又融入了人工智能思维的启蒙,是一节兼具操作性与思维性的优质课。

徐州高级中学兰颖老师对两节课进行了点评。《人脸识别》以校园门禁为切入点,教学目标清晰,涵盖认知、技能与思维层面。学生参与度高,在合作与思考中展现创新潜力。《数据可视化》目标明确且内容递进。从生活实例入手,介绍多种图表类型,通过分层实践活动,引导学生从“读图”向“析图”转变,分析数据规律。两节课是兼具实践性与前沿性的优质信息技术课,为学生打开了探索AI与数据世界的大门。

兰州市教育科学研究所郝雅琪老师指出,《人脸识别》通过三个层层递进的实践性活动,引导学生从数据采集到数据对比、特征提取的完整过程。学生在动手操作中不仅理解了算法如何识别人脸关键特征,更初步建立起对比机器对机器学习原理的认知。该课立足技术纵深,注重思维培养,是一节具有高阶性与挑战度的计算思维优质课。《数据可视化》一课,教师在经典教学内容中融入了创新视角,将生成式人工智能作为实现数据可视化的工具引入课堂,不仅丰富了技术路径,更引导学生对可视化表达的逻辑与效果进行系统思考。这是一次在内容整合与教学方式上的积极探索与有益创新。

甘肃省兰州第一中学张振堂老师分享了听完两节课后的感受。《人脸识别》一课展现了江苏信息技术教育的新风貌,本节课围绕“活动准备—数据采集—数据比对—机器学习”这一主线展开教学。具有强烈的创新实践色彩,值得甘肃教师深入学习与思考。《数据可视化》一课凭借科学的设计、丰富的实践与创新的理念,值得深入学习。课堂设计既贴合当下技术应用趋势,又构建了基础—进阶的完整工具链,以学生为中心,兼顾知识传递、技能培养与思维启发,也为学生数据素养的提升搭建了扎实桥梁。

卓尼县柳林中学张贵忠老师认为《数据可视化》一课,凭借科学设计与创新教学,亮点纷呈。使用疫情地图、游戏角色雷达图、手机存储饼图等贴近学生生活的实例,激发学习兴趣,让抽象的可视化概念与日常认知接轨。教学中融入DeepSeek、豆包等AI工具及Python编程绘图,既贴合当下技术应用场景,又拓展学生技术视野,尽显教学创新性与前瞻性。

本次活动呈现了两地信息技术教学的真实样态,实现了教育教学经验的互学互鉴,也为基础教育学段合作开展 AI 与数据素养教学研究提供了有益探索。我校将以此次活动为新的起点,持续深化交流合作,推动优质资源共享,引领更多学生在数字时代浪潮中拓宽视野、提升素养,为培养具备创新思维与科技能力的新时代人才注入更强动力。